プロローグ

その日。

その日も、坂井悠二は当然のように自分の日常に暮らしていた。

高校一年の四月末。新しい環境にもそこそこ慣れ、受験や将来について深刻ぶる時期は、遙か未来にある。他人と衝突するほどとんがってもいないので、友人も幾人かできた。

家庭は中流。一人っ子で両親は健在。ただし、父・貫太郎は海外へ単身赴任中。おっとりした誇りある専業主婦である母・千草と、学校から徒歩二十分ほどの一戸建てで二人暮らし。

成績は中学のときから、中の上下を行ったり来たり。自分を磨こうと思うほどの気概はない、しかし怠け過ぎても恐いので適度に努力する。微妙に要領が良い、とは中学以来の友人で現クラスメートでもある、メガネマン池速人の評。

彼女はいない。隣席の平井ゆかりに何くれとなく話し掛けてはいるが、これは彼女に、宿題等の援助をもらうためで、それ以上深くは考えていない。焦って探すこともないと思っている。

目下の悩みは、迫るゴールデンウィークでの金の使い道。親しい友人たちとどこかに出かけたくもあるが、買いたいゲームやマンガもいくつかある。

その日の放課後に、学校を含めた住宅地の対岸、大鉄橋で結ばれた市街地に足を向けたのも、ゲーム店と本屋を巡って、そのあたりの目途をつけようと思ってのことだった。

その日、

そのときまで、

悠二はそんな日常が永遠に続くと思っていた。

いや、そこまでの自覚さえ持たず、当然のように、無根拠な確信の中にいた。

しかし、その日、そのとき、

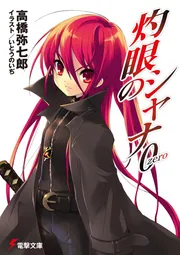

血のように赤い夕焼けの中で、彼の日常は、確信は、あまりに呆気なく、燃え落ちた。

あるいは、燃え上がった。