野﨑まど劇場

作品 No.12 苛烈、ラーメン戦争

「加藤さん」

「ぱんへふふぁ、店長」

「何食べてるの」

「パンです」

「ラーメン屋のアルバイトなのにお昼にパン食べるんだね……」

「何か」

「いや……いいんだ。それよりちょっと話が。パン食べてからでいいから」

「実は……今月いっぱいで辞めてもらいたいんだ」

「そんな」

「本当にごめん」

「なぜですか」

「加藤さんももう知ってるとは思うけど……。駅向こうの新しいラーメン屋のせいでお客さんがかなり減っちゃってね。このままだと店が立ち行かないから……」

「私か店長のどちらかが辞めなければいけないと……」

「君がだ」

「じゃんけんで」

「君、調理できないだろう」

「店長だって注文取れないでしょう」

「それは……いや、取れるよ」

「だからこのお店には……二人とも、絶対に必要なんです」

「取れるってば……」

「店長。簡単に諦めちゃダメです。考えましょう? 私たちの大切なお店を、『鈴森ラーメン』を守る方法を」

「ラーメン屋さんにお客が入らないということは、ラーメンに問題があると思うんです」

「加藤さんは大体いつも酷いよね」

「では店長。ラーメン作ってみてください」

「できたよ」

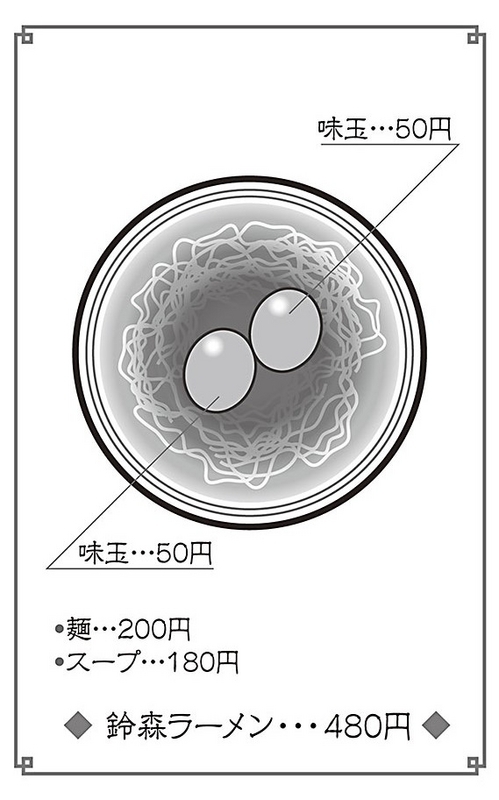

「ふむ。値段の内訳はこれくらいでしょうか」

「そうだね。大体そんな感じ」

「なるほど……私なら、これは頼みませんね」

「え、どうして?」

「あんまりラーメン好きじゃないから……」

「君の問題だろ、完全に君の問題だろ」

「まぁそれを差し引いても、ちょっと割高じゃないですか」

「そうかなぁ」

「メンマ抜いてその分安くしてほしい」

「だから君の好みだろ」

「海苔もいいかな……実は肉もあんまり」

「味気ないラーメンだなぁ……」

「代わりに味玉入れます。味玉好き」

「味玉ラーメンじゃないか」

「えい、えい」

「あ」

「これは女子にうけますよ」

「アオダイショウみたいな女子だ……」

「でもちょっと量が多いです」

「そりゃなぁ」

「減らそうっと」

「店長……もしかして私たち、一つの答えにたどり着いてしまったのかもしれません……なんでしょうか、このフィット感……まるで遠い昔からこの一皿を知っているような……」

「おでん」

「あー」

「せめて麵は残そうじゃないか」

「あんまり美味しくないのに」

「加藤さんは割と度を越して酷いよね」

「じゃあ好きな人だけ入れるってことで」

「店長……もしかして私た」

「つけ麵」

「あー」

「玉子が邪魔でつけにくいな……」

「やっぱり要らないんじゃないですか、麵」

「いやだ! 麵は残す! これだけは譲れない!」

「なぜそこまで麵にこだわるんです」

「それは……ラーメンだから……かな」

「納得できません」

「できないかなぁ……」

「いいですか店長、世界というものは日々新しく刷新されているんですよ。たとえば私のスマートフォンを見てください。一昔前の電話とは見た目が全く変わってしまっているではないですか。しかし大衆はこれを受け入れています。押し寄せる変化を恐れてはいけないのです」

「でもラーメンから麵を抜くのは、スマートフォンから電話抜くようなものじゃないかな……」

「そしたらLINEで話せばいいでしょう」

「よくわからなくなってきた」

「ほらこのアプ、あ」

「ああ」

「ああ」

「電話、私の電話」

「もうダメだね……液晶に豚骨入ってるし」

「なんでスープなんて入れておくんです!」

「ごめん……ラーメンだから……とにかく助けてあげなよ」

「うう」

「なんか電話が突っ込む前より高くなってるんだけど……その他って何」

「私のスマフォが浸かったという希少価値でしょうね」

「よくわからない」

「たとえば私が味玉を一個つまむと」

「また上がった」

「付加価値の時代なんです」

「さっぱりわからない」

「私は閃きました」

「なにこれ」

「加藤ポイント券です。ラーメン一杯で一枚サービス。五〇〇枚で私のラミカードと交換」

「まさかそれが売れるとでも言うんじゃないだろうね」

これこそが関東一円にチェーンを展開する『加藤ラーメン』(旧・鈴森ラーメン)の、看板メニュー誕生の瞬間であった。