× × ×

乾快晴の表情が、いつかその名のように晴れ渡る時はやってくるのだろうか。

幾多の偉業を成し遂げてなお、その男は一度も笑みを見せたことがない。この日もまた、彼は一つの偉業を成し遂げたが、依然とその表情に変化は見受けられなかった。

全国高校総体個人の部、優勝。高校一年生で、まだ十五歳でのことであった。

完全なる勝利、という賛辞がまさに相応しい。特に決勝戦の模様は圧巻である。

始まった時には、もう終わっていた。その一言に尽きる。

開始、僅か数秒のことだった。審判は試合が始まったときからその姿であったかのように、揃って彼の赤旗を上げていた。

会場がどよめく。それを捨て置くように、すぐに二本目が始まった。

相手方の打突が激しく繰り出される。しかし、彼は冷然と見切り、鍔迫り合いへと入る――。

目で追えたのはそれまでだった。気づけば、彼の姿は彼方へと消えていた。遅れて、大地を叩き割るような強烈な打音と踏み込みの振動がやって来る。異論の余地無く、決まっていた。

伝家の宝刀、乾快晴の引き面だ。会場が、割れんばかりの歓声で包まれていた。納刀を行い、乾選手が戦衣を解くと、烏の濡れ羽色の短髪が外界に躍り出る。

閉じた両目に長い睫毛が目立っていて、強さとは真逆の儚さすら感じさせるようだ。中性的で整った顔立ちは、やはりその血を分けた『剣姫』とよく似ている。優勝杯と賞状を受け取った彼が、頂点に立つ者としてその名を呼ばれる。

依然と、笑みは見られなかった。

――優勝おめでとうございます。乾選手。最強の名を担うに相応しい、素晴らしい試合でした。

「ありがとうございます。相手の甘さに救われた試合でした。まだ、未熟です」

――謙虚ですね。しかし、乾選手が頂点に立ったという事実に変わりはありません。十分に、誇って良いのではないでしょうか。

「僕が、頂点、ですか。……すみません。喜ぶことが、できません。僕より強い人がいるので」

――なるほど。剣道人らしい、素晴らしいお答えだと思います。最後に一つだけお聞かせください。乾選手はこれから何を目標にされるのでしょうか。やはり、連覇でしょうか?

「……いえ。違います」

このとき一瞬だけ、微量ではあるが初めて乾選手の口角が上がったように見えた。だが、その表情は勝者が見せるものとしてはどこか悲しげであった。緩みなどでは断じてないのだろう。

「僕が、目指していたのは。……たったひとつの、はるかです」

乾快晴の表情が、いつかその名のように晴れ渡る時はやってくるのだろうか。

きっと、やってこない。

永遠の曇り空のように満足を知らない姿勢こそが、彼の最強たる所以なのだから。

× × ×

「……いつ読んでもひでぇ雑誌だな。そりゃ売れねぇわ」

黒瀬誠は、黒縁眼鏡の奥の濁った目をさらに細めて体重を剣道部室の壁に預けた。もう放課後なのに一向に練習が始まらないのは、体育館で一年生向けの部活紹介をしているからだ。

相変わらずこの学校は面倒くせぇことばっかして。どうせ剣道部に入るやつなんか、紹介されようがされまいが自動的に入って来やがるんだからほっとけよ。そう愚痴を吐こうとしたら、同じく道着姿の同期、城崎俊介は目の前で唸っていた。

「くっそー。水上、ムリヤリ部活誘ってくりゃ良かったなー……。転校生だから色々あんだろうけど、何も担任が邪魔することねーのに。なー、クロ?」

「……何の話だよ。くだんねぇ愚痴か? 聞いてもいいけど金取んぞ」

「そう言うなよー、相変わらず冷てえなあ。そんなんで人生楽しい?」

「ああ、最高だな。この目を見てわかんねぇか?」

「……荒川みたいに濁ってるけど、マジで楽しい?」

藤宮高校剣道部に、二年の男子は二人いる。

チャラそうな城崎俊介と、いつもダルそうな黒瀬誠だ。

黒縁眼鏡に自分の名前、そして発言内容。だいたい黒いから、クロである。

「なークロ、さっきから何読んで……」

城崎が雑誌の表紙を覗き込んでくる。雑誌名を見るなり、白目を剥いていた。

「ク、クロが剣道の雑誌読んでる……!? やーばい、近々絶対雪降るわ」

「それで練習中止になんなら、毎日読んでやんだけどな。……スマホの電池が切れてよ」

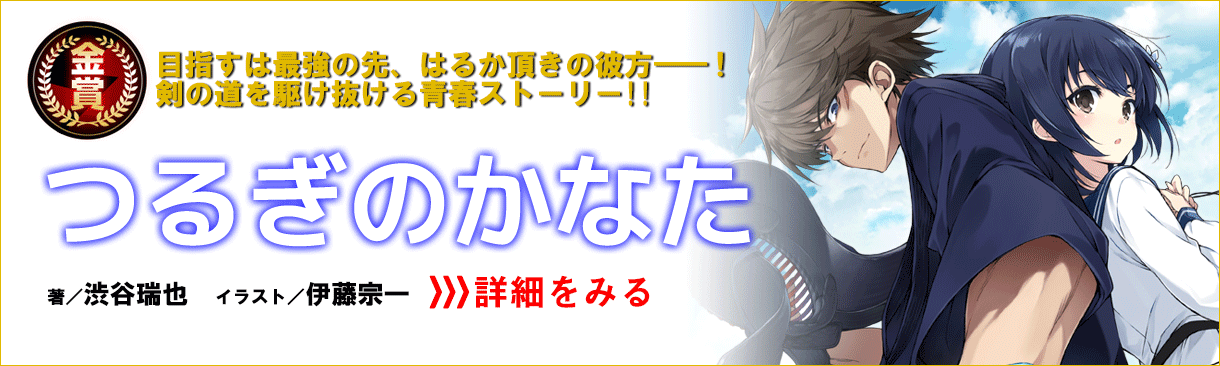

ぱたん、と片手で雑誌を閉じる。一年前の『剣道ジャーナル』の表紙を飾る男と目が合った。ひとりの高校生が表紙を飾るのは異例中の異例だが、『乾快晴』なら何でもありだ。心底うんざりで、黒瀬は城崎に向かって雑誌を雑に投げつける。

「欠陥競技なんだよなぁ。乾が出られる時点で。連盟、いい加減ルール変更しろよ」

剣道。竹刀を持って、防具を付けて、相手と四分間の試合をする競技だ。

先に二本取るか、時間切れになった時点で得本数が多い方の勝ち。かつて柔道にあったような効果や有効はなく、判定による決着もない。区分けは男子か女子か、個人戦か団体戦かのみで、体重による階級制も存在しない。言い訳できない純粋な剣の実力が問われる競技だ。だからこそ、全国大会制覇を成し遂げた者は、正真正銘日本で一番強いということになる。

「……あー、はいはい。これ去年、乾が全国個人で優勝したときのヤツじゃん。見た見た。こいつが同い年って意味わかんねぇよなー。遠すぎて、もはや異世界って感じじゃねー?」

「現実見ろよ。異世界じゃねぇ。……同じ地区だろうが」

「大魔王からは逃げらんねーってやつか。クソゲーだなー。何か裏技ねーのクロえもん?」

二人して遠い目になってしまう。同い年である以上、乾快晴の引退は待てない。この悪夢をどう解決するか、黒瀬が考えてみると二案浮かんだ。非現実的な方を口にする。

「現実的に考えて狙撃しかねぇだろ。刺すのは殺し屋でも無理そうだ」

「さっすが頭脳担当、ジーニアス! けどあいつ、弾丸でも避けそうじゃねー?」

城崎は軽くへらへら笑っていたが、自分としては笑う気にもなれない。エネルギーの無駄だ。現実的な方の案を発表してさっさと話を打ち切ろう。たった一言でいい。

「諦め――」

「オレもいい案思いついたぞ! 六大道場から、有望そうなの連れてくりゃいいんだ!」

タイミング悪く、言葉を遮られる。いい案と言いつつ、他力本願なところがどうしようもなくこいつだなと黒瀬は思う。

「あったな、そんなの。何か、独自に大会とかやってるやべぇとこだろ」

「そうそう。錬心舘とか御剣館とか石動剣友会とか、つえーとこ色々あんじゃん。全部は忘れたけどさ、あそこの強いヤツ引っ張ってきて高校向けに育てんの。それならいけんじゃね?」

全国各地に点在する、国内最強を冠する六大道場という剣道場がある。その歴史は剣道の発展と共にあり、数々の名だたる剣士たちを輩出してきたことでも有名だ。時代が流れた現代でも、強い剣士は六大道場に集う傾向がある。

「……無理だろ。現状、乾が二年でも最強なんだぞ。一年以下に倒せるか?」

「そこがアレの面白いとこじゃん。クロ、知らねーの?『蒼天旗』の独自ルール」

蒼天旗六大道場大会。通称、『蒼天旗』。

六大道場に籍を置く者のみが出場を許される、数ある剣道大会の中でも一際異質な独自大会だ。

出場区分は男子と女子で分かれ、個人戦と団体戦がある。ここまでは普通の剣道大会と同じだが、全日本剣道連盟とは関わりのない独自大会であるため、特殊なルールがいくつかある。

「あれさ、年齢区分二つしかねーの。十八歳以下と、それ以外の一般の部。ほんとに五歳と高校生が戦ったりするんだぜ。なかなかやばい光景だろ」

「……普通に不公平じゃね? 技とか竹刀の長さとかよ」

「んにゃ、だからそこは全部平等にすんだよ。上段、二刀流、突き技なんでもありだ。だから、突き技取って勝つ中学生とかもいんだぜ。いわゆる無差別級って言っちまっていいかもなー。表のインハイより、裏の蒼天旗がホントの最強決定戦だって言う奴も多いんだぞ?」

最強。その単語を聞いて、黒瀬がすっくと立ち上がる。果たしてその単語がある場所に、奴がいない場所なんてあるのだろうか。試しに部室の棚を漁り、蒼天旗のことが載っている『剣道ジャーナル』を手に取ってみた。日付は二年前と少し古いが、これでいいだろう。

目次から試合結果のページを特定し、すぐに開く。やっぱりなという失笑がこぼれた。

「……何笑ってんだクロ? 『剣ジャ』がおもしれーとか病気だぞ」

「つまんなすぎて笑うしかねぇんだよ。現実は非情である、ってやつだ」

黒瀬が、大会結果のページを開いて見せる。

――第六十九回蒼天旗六大道場大会。十八歳以下、男子個人の部。

優勝:乾 快晴 15歳(錬心舘)

不毛な議論にオチがついたのを見計らうかのように、部室の扉ががちゃりと開いた。

「待たせたな。そろそろ部活紹介に剣道部の番が回る。用意してくれないか」

三年、江坂仁。部内一の実力者にして、剣道部の男子部長だ。

百八十を超える上背に、片手で竹刀を扱える広い肩幅。最後に何より鋭い眼光。大三元だ。頼もしいを通り越してもはや怖い。こんなのに刀持たせて大丈夫なのか?

道着姿に胴垂れまで付けた完全武装の江坂を見て、黒瀬は目を細めてため息をつく。間違いなく今年も新入部員は少ない。だって今からこれが一年生の前に立って挨拶するわけなのだ。逆効果なんだよなぁ……。

「なんだ。二人して、どうしてそんなに不景気な顔をしている?」

「別に。乾が宝くじまで買い占めやがってて萎えんなって話をしてただけです。おれら庶民は夢すら見んなと」

「……んん? 黒瀬は一体何のことを言っているんだ。なぜ乾の名前が出てくる?」

「ねー、仁サン。仁サンって、蒼天旗とか出ないんすか? 好きそうじゃない? 最強とか」

「……ああ。六大道場の話をしていたのか。まあ確かに興味はあるが、俺は公立中の部活剣道出身だからな。自分とは全く縁のない話だと思っている」

そんなものより、と江坂は右手に握っていた竹刀の根本で、自分の肩を二度叩いた。

「俺の中ではやはり、高校総体が一番だな。やはり部活で勝つことに意味がある。……今年こそ、秋水に勝って全国に行きたい。なんとしても」

剥き出しの熱意を真っ直ぐに向けられて、二人は無意識に目を逸らしてしまった。

「まぁ、まずは部員入れなきゃ、フル出場すら難しいわけですけどね。……おら、いくぞ俊。カギ閉めてくれ。早く行かねぇとまた立花先輩に蹴られんぞ」

「それはマジ勘弁! つーかあの女帝、生徒会長なのに粗暴すぎんだよなー……。ちっとは幸村先輩を見習ってくんねーかなー」

城崎俊介は、一番最後に部室を出てカギをかける。外に出ると風が暖かい。空を揺蕩う桜の花弁が、春の到来を感じさせた。

城崎は春が大好きだった。悠のように新しい人間との出会いもあるし、顧問の教師も忙しくなりがちだからあまり練習に来ない。楽で最高だ。休みも多いし。……そう思っていたら。

「ああ。そういえば先程、佐々木先生と会ってな。来週日曜の休暇は無しになったぞ」

「ええっ、リアリー!? マジすか!? なんで!?」

大げさに叫んでしまった。隣の黒瀬なんて、虚空を見つめて気絶している。

「練習試合が入ったんだ。出稽古に来たいと、先方から突然お達しがあってな」

マジか、水上に謝んなきゃ。イヤだな――。「相手は女子校だぞ」

なんて思うわけねえじゃん、剣道大好き! マジ最高!

「相手どこっすか!?」

「……それがな。俺にも訳が分からんのだが、なんと桐桜学院だ」

絶句する。だから言ったのに。クロが剣道雑誌なんて読むからだ。

「来週、『吹雪』が吹く。……その日までに、せめて強い奴でも勧誘できたらいいんだが」

× × ×

「じゃあ水上、申し訳ないが名札は来週まで待ってくれるか。服装検査はパスできるように、会長の立花に話を通しておくから」

「分かりました。へー、こっちにはそういう検査があるんですね。向こうはユルくて」

「うん、形だけな。何しろ会長自身がアレだから。……で、水上。何か心配事はないか? 転校したばかりだから、色々あるだろ。何でも相談してくれていいんだぞ」

職員室の扉を出る前に、教師にそう言って微笑まれる。だから悠も、柔らかく笑い返した。

「ありがとうございます。でも、自分でなんとかしますから」

顔に反して意思は固い。大丈夫。きっとうまくやってやるのだ。

悠は決意を新たにして、職員室の扉から出る。目の前を一年生たちが通りがかった。

「部活、どうする?」「とりあえず陸上部見に行こうかなー」

部活。

その一言で、悠の脳裏に一杯食わされた「剣道部!」の声がフラッシュバックした。

ああ、剣道。――汗臭い、武道!

絶対に、行くべきじゃない。でもあのクラスメイト二人とは、今後の付き合いもある。

「どうしたもんかな。安請け合いするんじゃなかった。……でも、東京案内かぁ」

見に行くだけ。話を聞くだけだ。そう考えると行ってもいいかなと思えるが、近づかない方が賢明なのは確かだ。無視して帰って家事をする? でも、それだと今後の友人関係は?

「んー。さっき、なんとかするって言ったばっかりだしな……」

悠は葛藤を繰り返し、フラフラと階段を降りていく。南校舎一階の扉を出ると、右手前には南門が、左手前には体育館が見えた。決断の時だ。

悠は目を瞑って三秒考え、こくっと頷き、意を決して右手の門へと進もうとした。

けれどそのとき無駄にいい悠の目が、体育館の前で腕を組み、首を傾げている女の子を捉えてしまった。

「なあ。何か困りごと?」

彼女が、振り返る。春風が揺らす長い黒髪を引き連れて。

悠の中で、一瞬時間が停まった。……綺麗だ。思わず、ため息が出てしまうほどに。

「あ、えっと。……実は、そうなの」

頭が良さそうで、まるでモデルさんみたいな子。

悠の第一印象はそれだった。身長が自分と同じくらいだから、百七十はあるだろう。

豊かな胸にくっついている名札のラインは赤で、どうやら一年生らしい。

薄赤眼鏡が光る、彼女の怜悧そうな横顔が物憂げな色に染まっている。それだけで、どこか人を惹き付ける色気があった。理性をくすぐる唇が、言葉を紡ぐ。

「友達に部活見に行こって誘われてて。いいよって言っちゃったものの……実は、あんまり行きたくないの。だから、すごく迷ってて」

明確に、彼女がため息をつく。今度は声に出して、おおっと悠が反応した。

「実は、俺も全く同じ状況。転校初日だから頑張ろうと思ったんだけどな。なんか裏目った感じになっちゃって、どうしようか考えてる」

「あ、そうなんだ。仲間だね。……転校? 入学じゃなくて?」

「うん。……あ、そっか。名札ないから分かんないよな。俺、二年の水上」

彼女がびくっと震えて、眼鏡の奥の瞳が大きくなる。色んな動作が絵になる子だ。

「せ、先輩だったんですか? すみませんっ、失礼なクチ利いちゃいました」

「ああ、いいよいいよそんなの。君は……深瀬、って言うのか」

悠が、胸についた名札を見てそう尋ねる。何がとは言わないが、大きくてとても良い。

「はい。深瀬史織って言います。深瀬で、いいですよ。……先輩は? 下のお名前、なんて言うんですか?」

「悠だ。水上悠。悠で、呼んでくれて構わないから」

この前千紘を上手くいじれたから、調子に乗ってイタズラを仕掛けてみる、が。

「うーん。そういうのは、仲良くなってからじゃないと嫌です。ごめんなさい、水上先輩」

全く動じていなかった。千紘が弱すぎたのか、この子のレベルが容姿含めて高いのか。

分からないが、歯ごたえを感じて好みの女の子だった。

「いや、謝んないでくれ。そういう感じでハッキリしてくれる子は好きだ。逆に俺が謝るよ。しょーもないこと言って悪かった」

潔く、ぴしっと頭を下げて謝る。目を丸くしている史織に構わず、そのまま言葉を続けた。

「体育館の前にいるってことは、バスケとかバレー部に行くのか?」

「……あ。はい。私、身長高いので熱烈に口説かれちゃって。悪い気はしないんですけど……」

「けど?」

「……その。誘われてるのは『私』じゃなくて、『身長が高い人間』じゃないですか。それが、なんか嫌なんです。すっごく。私は、『私』だから誘われたいんですもん。性格悪いの分かってますけど、そこは、やっぱり、譲りたくないというか……」

この子、わがまま。けれどスポーツをやるのなら、きっとこれぐらいが丁度いい。微笑ましくなって、悠は笑った。

「いいんじゃないか? 譲らなくても。深瀬は多分、何始めてもすぐに上手くなるよ。だからわがまま言って、好きな部活じっくり選べばいいと思うぞ」

「……あ、ありがとうございます」

なぜか史織は驚いていたが、それも少しの間のことで、すぐにまた腕を組んで悩み始めた。

「うーん。どうしようかな……。部活はどこか見に行きたいんですよね。今度は絶対、運動部がいいんです」

「なるほど。じゃあ陸上部とかどうだ?」

「無理です。私、走るの嫌いなんで!」

なぜそれで運動部に入ろうと思った。悠はそう突っ込みかけるが、決めるのは史織だ。どんな部活を選ぼうとも、口出しするつもりはなかった。

「あ、そうだ。じゃあ、剣道部とか見に――」

「正気か? 絶対やめとけ!」

なのについ脊髄反射で、悠は史織を止めていた。

「痛いぞ。臭いぞ。いつまでも楽しくならないぞ! 先生からしごかれるのは日常茶飯事で、頑張っても貰えんのは身体の痣くらいだ! やめとけ! 落ち着けって! 黄色い声援どころか奇声しか浴びられない競技だぞ! 勝っても喜べないし! 知ってるか? ガッツポーズしたら一本取り消しになるんだぞ? それって一体どうなんだ? 大体なあ! 『文化だから』『伝統だから』とか言えば理不尽が何でも許されると思ってる、剣道のあの感じ! 俺は! 本っっっ当に! 良くないと思うね!」

「……………詳しいですね?」

はっ、と悠は正気に戻る。

苦虫を噛み潰して青汁で流し込んだような顔で、呟いた。「やってたんだ。昔」

「あっ、そうだったんですか。じゃあ今は?」

「辞めた。帰宅部。家事手伝い。洗濯物たたんでドラマの再放送見てるよ」

「じゃあ、ちょうどいいじゃないですか。一緒に行きましょうよ、剣道部」

「……今の俺の話、聞いてたか?」

「聞いてましたけど」

長い髪の毛を耳へとかけて、史織はしたたかな笑顔で言い切った。

「私、みんなが右行けって言うと、左しか行きたくなくなるんですよね」

こいつ知ってる。剣道に向いてる女だ。

「行ってらっしゃい。俺は忠告したからな。ご愁傷様」

スタンプで会話を打ち切るような笑顔で手を振り、逃走のために背中を向く。

すると、きゅっと制服を掴まれた。どきりとして、悠が振り向く。

「ま、待ってください。どこ行くんですか?」

「……か、帰るよ。俺は嫌なんだ」

「付いてきてくれないんですかっ? そんな、一緒に行きましょうよ。暇なんでしょう? せっかくお会いできたご縁じゃないですか!」

捨てられた子犬のような目で見られて、悠がぐらつく。何だこの女は。所作のひとつひとつが蠱惑的で、わざとなのかと疑いたくなる。正直、このまま何も考えずに付いていってやりたい。だが、誘惑に乗ったら最後、待っているのは剣道だ。

「悪い。せっかくだけど、遠慮しとくよ」

何もいいことがないから、もう近づかない。そう決めた。

「……そんな」

なのに。

「逃げちゃうん、ですか? ……先輩」

自分で決めたのに。

その言葉だけは、いつまで経っても素通りできない自分がいた。ぐっと、奥歯を噛み締めて空を見る。そこには誰もいないのに、見られているような気がして仕方がなかった。

「深瀬。……制服、離してくれないか」

「あっ! ご、ごめんなさい! その、さっきから私、わがままばっかり言ってっ」

「いや、いいよ。わがまま言えって言ったのは俺だしな」

苦笑する。そして、心中でひとり言い訳した。これは、後輩と仲良くなるため。新たに自分が頑張ると決めたことなんだから、今回ばかりはノーカウント。それで許してほしい。

「……分かったよ。負けだ負け。見るだけだからな? 後輩」